この記事では、2004年から21年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私が、"ドル円"を題材にP&FチャートによるFXの分析方法やリスク管理、マインドなどを紹介しています。

FXで中長期的に利益を出すにはどうしたらいいのかとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。

それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。

- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。

- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。

- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。

私が実践している戦略構築ステップは、こちらの記事で紹介していますので、初めての方はぜひ一度ご覧ください。

STEP1:ファンダメンタル観点での分析

それでは、ドル円の「週間相場予想&トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。

STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握します。

今週の注目経済指標&イベント結果

3/25_ある委員「25年度後半に1%念頭に利上げ望ましい」=1月日銀会合要旨

日銀は25日、政策金利を0.5%に引き上げたことし1月23・24日の金融政策決定会合の議事要旨を公表し、ある委員が「2025年度後半に1%程度の水準を念頭に置いて利上げしていくことが望ましい」と主張したことが明らかになった。経済・物価が日銀の見通し通りならば引き続き利上げを実施するなど緩和度合いの調整が適当との見方で委員は一致した。

<円安・物価高の影響、政策委員に懸念の声も>

議事要旨によると、会合では何人かの委員が、今回利上げを実施しても名目金利から物価上昇率を差し引いた実質金利は「大幅なマイナスが続き、緩和的な金融環境は維持される」との認識を共有した。「経済・物価がオントラック(見通し通り)ならば、引き続き利上げが必要」、「基調的物価の上昇に応じて緩和度合いの段階的な調整が必要」など、利上げの継続的な実施を提唱する声が複数あった。

円安・物価高の負の影響を懸念する声も多数出た。ある委員は「円安の負の影響は、中長期的な累積によるコスト上昇で生じる」と指摘。「コストプッシュとはいえ、経済主体の物価観は累積的に高まっている」との見方もあった。

日銀幹部による積極的な発信を念頭に「年初来の情報発信で市場参加者と日銀の間で大きな情勢判断の認識の差はないため、今回政策金利を変更しても市場の大きな混乱招く可能性は低い」(1人の委員)との見方もあった。

今回の利上げは「市場の平均的予想と比較してタカ派でもハト派でもなく、十分中立的なタイミング」とする委員もいた。

ロイター

3/27_米GDP、24年第4四半期確報値は+2.4% 企業利益が過去最高

米商務省が27日に発表した2024年第4・四半期の国内総生産(GDP)確報値は年率換算で前期比2.4%増と、改定値の2.3%から上方改定された。米国の企業利益は、堅調な需要と価格決定力を背景に第4・四半期に過去最高を記録した。ただ、関税による不透明な経済見通しが企業にとって厳しい環境を生み出しており、多くのエコノミストからは今後を警戒する声が聞かれる。

米政権の関税措置に起因する価格上昇懸念から、第4・四半期には自動車など高額商品の前倒し購入が進み、消費支出を押し上げた。

第3・四半期のGDP伸び率は3.1%だった。連邦準備理事会(FRB)がインフレを伴わない成長率と見なす1.8%を大きく上回るペースで拡大している。

所得面から経済活動を把握する国内総所得(GDI)は4.5%増と、第3・四半期の1.4%から伸びが加速した。

経済活動を推し測る上でより的確な指標とされるGDPとGDIの平均は3.5%増。第3・四半期は2.2%増だった。

ロイター

3/28_米2月PCE価格+2.5%、予想と一致 スタグフレーション懸念高まる恐れ

米商務省が28日発表した2月の個人消費支出(PCE)価格指数は、前年比2.5%上昇した。1月の伸びと同じで、市場予想と一致した。物価の「瞬間風速」を示す前月比も0.3%上昇した。

2月はまた、米経済の3分の2以上を占める個人消費が予想を下回る回復にとどまるとともに、基調的な物価圧力の高まりが示された。貿易摩擦が激化する様相を呈する中、景気停滞とインフレが同時に起きる「スタグフレーション」への懸念が強まる可能性がある。

個人消費は0.4%増と、前月の0.3%減(下方改定)からプラスに転じたものの、市場予想の0.5%を下回る伸びにとどまった。

一方、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE価格指数は前月比0.4%上昇と、昨年1月以来の大幅な伸びを記録した。1月は0.3%上昇だった。前年比でも2.8%上昇。前月は2.7%上昇だった。

INGのチーフ国際エコノミスト、ジェームズ・ナイトリー氏は「スタグフレーションを巡る懸念をさらにあおる内容だった」と指摘。「われわれは間違った方向に進んでいる。関税が物価を押し上げることが懸念され、そうなればインフレ指標の高止まりが継続する。米連邦準備理事会(FRB)の利下げ余地はさらに狭まるだろう」と述べた。

ロイター

今週は個人消費支出(PCE)価格指数が発表されましたが、景気停滞とインフレが同時に起きる「スタグフレーション」への懸念が強まる可能性があると指摘されていますね。これに伴い、ドル円相場ではリスク回避の円買いが強まったようです。

注目経済指標&イベント

来週は米雇用統計をはじめ多くの注目経済指標の発表が予定されています。徐々にトランプ大統領就任後の影響が、各指標にも反映され始めますので、ドル円トレーダーにとっては、引き続き目が離せない1週間となりそうです。

| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |

|---|---|---|---|

| 4/1(火) | 23:00 | (米)3月ISM製造業景況指数 | 49.8 |

| 23:00 | (米)2月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 769.0万件 | |

| 4/2(水) | 21:15 | (米)3月ADP雇用統計(前月比) | 11.9万人 |

| 4/3(木) | 23:00 | (米)3月ISM非製造業景況指数(総合) | 53.1 |

| 4/4(金) | 21:30 | (米)3月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 13.5万人 |

| 21:30 | (米)3月失業率 | 4.1% | |

| 21:30 | (米)3月平均時給(前月比) | 0.3% | |

| 21:30 | (米)3月平均時給(前年同月比) | 3.9% | |

| 24:25 | (米)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ー |

また、今は投資家の注目が米経済の行方に集まっています。上の表には載せていない経済指標でも結果次第では大きく変動する可能性がありますので、以下のようなサイトで情報を入手しておきましょう。

経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。

こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。

少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。

テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。

本日の相場概況把握「米長期金利編」

本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。

米長期金利チャート

米長期金利のNY市場終値は前週末と変わらずの”4.25%”です。木曜日の時点ではレジスタンスを上抜けたようにも見えたのですが、昨日の米PCEの結果を受けて再びレンジ内(4.15%〜4.35%)に戻された状況です。

この先、このレンジをどちらに抜けるのかが重要になってきますので、日々チェックしていきましょう。なお、もし下抜けた場合は、直近には明確なサポートが見つからない状況ですので、特に警戒したいです。

日米長期金利差とドル円の相関性

次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。

直近20日間の日米金利差とドル円のCC(相関係数)は"0.44"ですね。以前よりは低下しているものの、まだ一定の相関性を維持しているようです。

現在、市場の注目は日米の長期金利の行方に集まっていますが、日々の報道を鵜呑みにせず、自分でも定期的にチャートをチェックして客観的に評価していくようにしましょう。

FRB利下げ予想時期

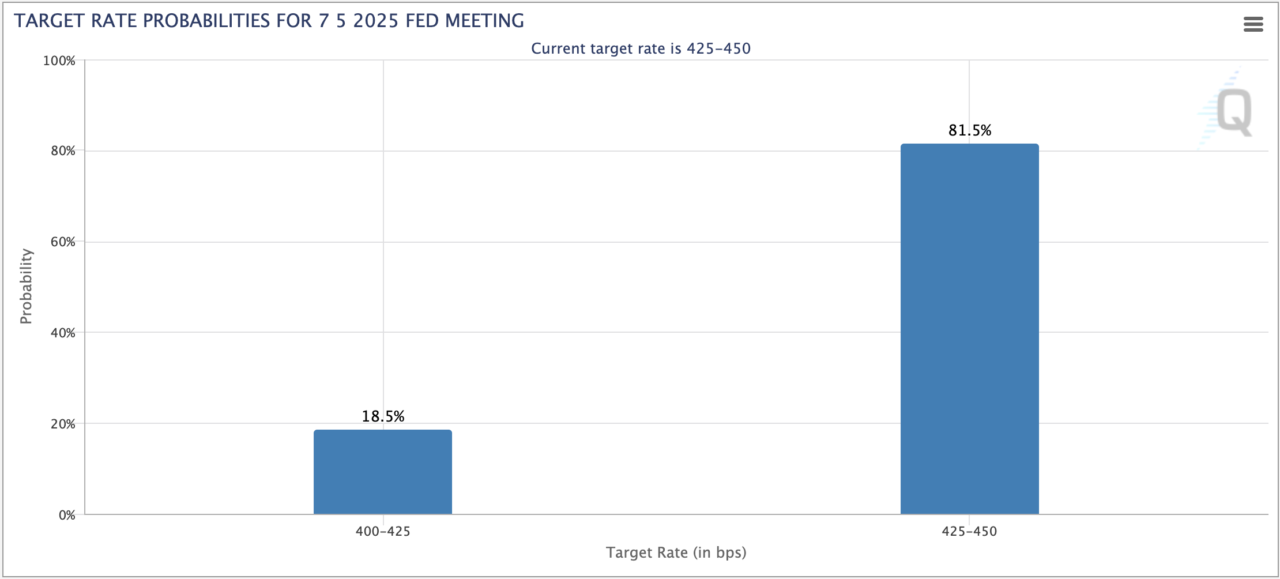

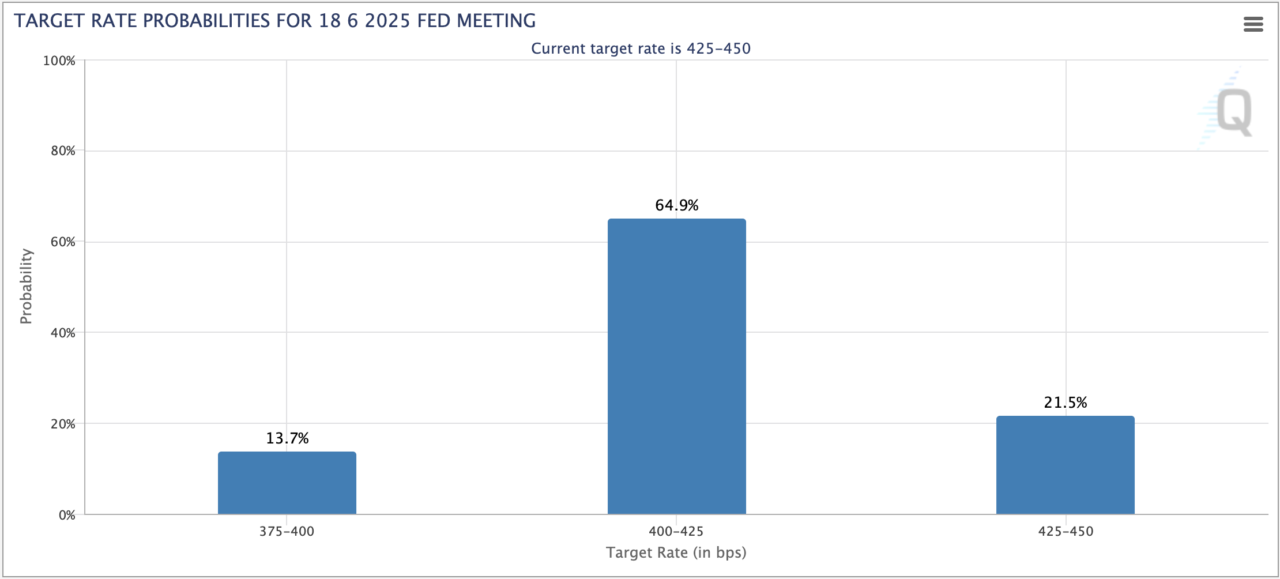

CMEのFedWatchツールによると、次回5月のFOMCでは据え置きが確実視されており、次回の利下げは6月FOMCと予想されているようですね。

以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができました。今週のファンダメンタル要素が現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。

FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。

ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。

私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。

STEP2:今週の相場予想とトレード戦略の評価

さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。

まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りです。

今週は予想レンジを「147.4円〜150.7円」に設定、目線は横ばい方向(レンジ)とし、具体的な注目ポイントとしては、下表の通りとしていましたね。

| レート | 根拠 |

|---|---|

| 154.0-4円 | 長期P&Fレジスタンス |

| 150.6-7円 | 中期P&Fレジスタンス |

| 149.2-3円 | 中期P&F前回サポート |

| 149.2円 | 短期P&Fレジスタンス |

| レート | 根拠 |

|---|---|

| 148.7円 | 短期P&Fサポート |

| 147.5-9円 | 長期P&Fサポート |

| 147.4-5円 | 中期P&Fサポート |

結果としては、週明け早々の月曜日から150.7円付近がレジスタンスとして機能する展開が続きましたが、木曜日のNY終値時点で完全に上抜けたのですが、金曜日の米個人消費支出の影響等により149.8円まで円高が進む展開となりました。

トレードに関しては木曜日のNY終値時点で中期チャートと短期チャートで円安シグナルが点灯したため、150.6円で会指値を行いました。しかし、前述の通り円買い優勢の展開となったことで、短期チャートの円安シグナルを根拠にしたトレードは逆指値にかかってしまいました。中期ャートの円安シグナルを根拠にした買いポジションは現在も保持しています。

なお、日々の具体的なトレード戦略は値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。

では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。現在のボラリティ状況から、長期は「1枠50銭」、中期は「1枠20銭」、短期は「1枠:10銭」を採用しています。

それでは長期チャートから順番に見ていきましょう。

STEP3:テクニカル観点での長期トレンド分析

P&F0.5チャートは、今週の値動きにより×枠が増えましたが、現在も次回シグナル点灯待ちの状況です。

| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |

|---|---|---|---|---|

| 水平 | なし | ー | 154.0-4円 | 147.5-9円 |

| 垂直 | なし | ー |

STEP4:テクニカル観点での中期トレンド分析

P&F0.2チャートは、今週の値動きにより円安シグナルが点灯していますが、サポート付近まで押し戻されている状況です。

| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |

|---|---|---|---|---|

| 水平 | 円安 | 153.6円 | 151.0-1円 | 150.0-1円 |

| 垂直 | なし | ー |

STEP5:テクニカル観点での短期トレンド分析

P&F0.1チャートは、今週の値動きにより円安シグナルが点灯していますが、サポート付近まで押し戻されている状況です。

| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |

|---|---|---|---|---|

| 水平 | 円安 | 151.5円 | 151.0円 | 149.9円 |

| 垂直 | なし | ー |

- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。

- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。

短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、

状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。 - 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の方針を決めておくとトレードが安定するのでおすすめです。

私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。

週初時点のP&Fまとめ

| チャート | シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |

|---|---|---|---|---|---|

| 長期P&F | 水平 | なし | ー | 154.0-4円 | 147.5-9円 |

| 垂直 | なし | ー | |||

| 中期P&F | 水平 | 円安 | 153.6円 | 151.0-1円 | 150.0-1円 |

| 垂直 | なし | ー | |||

| 短期P&F | 水平 | 円安 | 151.5円 | 151.0円 | 149.9円 |

| 垂直 | なし | ー |

STEP6:トレード方針の決定

来週のトレード方針

今週は短期チャートと中期チャートで円安シグナルが点灯しているため、来週明け時点の目線は円安方向にしたいと思います。ただ、短期チャートと中期チャートのサポート付近での攻防に突入していますので、下抜けた場合には戦略の見直しが必要になると思っています。

直近の具体的な注目レートは下表の通りです。

| レート | 根拠 |

|---|---|

| 154.0-4円 | 長期P&Fレジスタンス |

| 151.0-1円 | 中期P&Fレジスタンス |

| 151.0円 | 短期P&Fレジスタンス |

| レート | 根拠 |

|---|---|

| 150.0-1円 | 中期P&Fサポート |

| 149.9円 | 短期P&Fサポート |

| 147.5-9円 | 長期P&Fサポート |

具体的なトレードに関しては、短期チャートのトレードは逆指値にかかってしまいましたが、シグナルの点灯には至っていないため、再度買いで入ろうと思います。また中期チャートを根拠にした買いポジションはシグナル転換までは保持します。

以上、私の来週のドル円相場予想&トレード戦略構築でしたが、みなさんも来週のトレード戦略を立てられましたか?

P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。

お知らせ

FX指値1本勝負!

P&Fチャートを主軸テクニカルに採用した「FX指値1本勝負!」という記事を無料で公開しています。こちらは以前、noteやPostPrimeで読者のみなさんから大変好評いただいた企画を、P&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルして再開したものです。もしよろしければ一度ごらんください。

8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報

私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。誰でも2週間無料で購読可能ですので、もしよろしければ是非一度ご覧ください。

- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。

「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか?

私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。

FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。

裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。

また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。

"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。

まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。

「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか?

私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。

FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。

裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。

また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。

"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。

まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。

大きな流れに逆らうときは控えめに

流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか?それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。

抵抗線を抜けた際の損切りは潔く

統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。

つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。

さいごに

FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。

私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。

以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。

私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。

そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。

そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。

最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。

記録はノートでも何でも構いません。

もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。

あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか?

「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。

注意:本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。

コメント